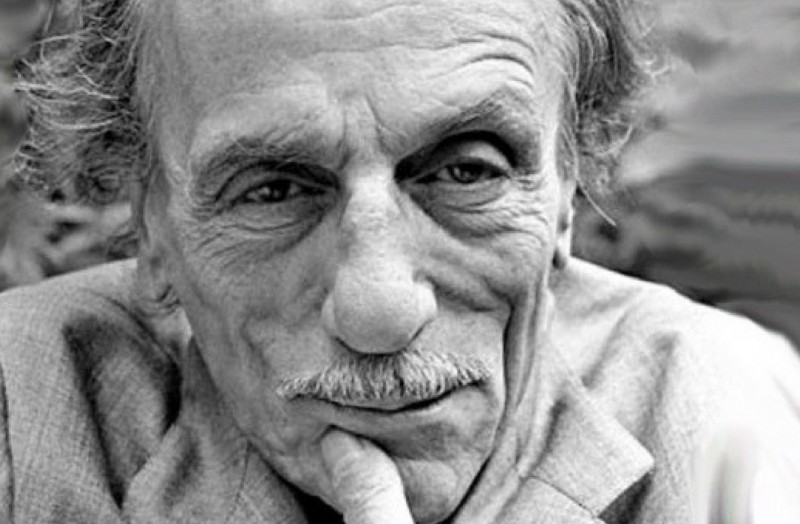

Nato nel primo anno del secolo- breve, fu probabilmente “meno napoletano” tra i “grandi napoletani” del Novecento- Le sue premonizioni, il suo modo schietto e ‘naturalista’ di fare propria la lezione di Pirandello

di Angelo Pizzuto

Teatro vuol dire scuola di pianto e di riso, tribuna libera da cui gli uomini possono denunciare morali vecchie e equivoche e spiegare le leggi del cuore e di altri uomini (F. Garcia Lorca)

Al tempo delle neo- millenarie tecnologie del 2.0 vi è ancora tempo, voglia, spazio per dedicarsi a Eduardo, approfittando (traendo memoria) dall’accadimento dei centoventi anni dalla sua nascita (che avvenne nella Napoli povera e irridente del 1900, anno zero del secolo spietato ma breve)? Eduardo, personaggio e “autore ore di se stesso” anche al tempo dell’ignoto, della pandemia, della temuta Valle di Giosofat? Patrimonio condiviso (eponimo di se stesso), senza necessità di cognome al pari di Leonardo, Raffaello, Michelangelo? Pare proprio di si. Mentre su Rai play e Rai 5 – come accadde nel 2014, ai trent’anni dalla scomparsa- sembra che si potrà attingere, con scrupolo filologico, a tutto il suo repertorio disponibile nelle teche pubbliche e private – alla ricerca di messinscene rielaborate e di qualche pregio, da “Uomo e galantuomo” secondo Gianfelice Imparato a “Dolore sotto chiave” nell’adattamento di Tony Laudadio, dal “Sogno di una notte di mezza sbornia” che Luca De Filippo riprende in tournée europea ai due eccentrici “Natale in casa Cupiello” che Latella e Russo Alesi sfidano in ambito lessico-strutturale. Celebrare, onorare il secolo e oltre dalla nascita del Nostro, sarebbe solo commemorazione se non servisse a riscoprire le tracce e ‘senso complessivo’ della sua eredità drammaturgico- autoriale. Senza comunque tralasciare l’attitudine, tipicamente italica, di dar l’assalto, oltre al carro del vincitore, fosse anche quello del ‘caro estinto’, liddove è possibile trainarlo da una parte all’altra delle strumentalità prefisse e premeditate. Le quali, nel rattrappito, bastonato ambito delle ricorrenze significano, piaccia o no, qualche prebenda da spartire, qualche boccone da elargire (sottotraccia) anche in tempi di carestia, frustrazione, disdoro per lo spettacolo dal vivo. D’accordo: Eduardo sorriderebbe amaramente evocando “A che servono questi quattrini?”, e rispondendosi da solo “A nulla…specie se non li hai”.

Divagazioni a parte, se assumiamo le ‘capacità profetiche’ tra i (più attendibili) metri di valutazione della classicità di un autore, ovvero della sue doti intuitive preposte al compito di rabdomante dei tempi a venire (in genere, peggiori del fattuale presente), non v’è dubbio che le intuizioni “brontolate e rassegnate” dell’arte di Eduardo rasentano la divinazione del filosofo “sine cattedra” e mimetizzato tra la gente (come nel caso del suo conterraneo Giambattista Vico - a fronte di captate “verità” (socio-individuali) che tendono a sedimentarsi quali nozioni e cognizioni del comune sentire.

E dunque, in quali occasioni, in quali ambiti si esternano le virtù profetiche, premonitorie di Eduardo, la sua ‘ipersensibilità’ di uomo e artista ‘rammaricato, ma disilluso’ ? In almeno tre casi e relative implicazioni di sorgiva antropologia culturale

-Presagio del globalismo in economia criminogena. In pochi ricordano (mi pare) una delle battute- chiave pronunciata da Eduardo in “Napoli milionaria”, e poi ripresa in altre situazioni sceniche con significati analoghi. “ E’ renari (i denari) si chiamano l’un l’altro, da un continente all’altro” E si ritrovano in località sconosciute per accoppiarsi e moltiplicarsi all’insaputa di ‘noi poveracci’ che ci accapigliamo per un tozzo di pane, “fratello contro fratello, moglie contro marito, figli contro padri”. Anche se, in vero, (“Il Sindaco di rione Sanità”) questi benedetti figli “prima li fai e poi te li devi comprare”. Autosmentendosi, ma solo in apparenza (cioè opponendo la ferina sensibilità femminile a quella più pragmatica dell’homo-faber) in “Filumena Marturano” con la proverbiale asseverazione che “i figli so’ figli” e basta. Ed il facoltoso (sciupafemmine) borghese Domenico Soriano inchiodato alla sua impotenza di genitore ignaro.

-Presagio della solidarietà inesistente. Ovvero tutto l’ésprit desolato e pessimista che permea un capolavoro come “Le voci di dentro” (ve ne raccomandiamo l’ edizione con Toni Servillo, reperibile anche in dvd), marchiato da una ‘guerra tra poveri’ che spinge a diffidare, ad accusarsi vicendevolmente (sino all’ipotesi di un crimine tanto assurdo quanto ridicolo) gli allampanati, famelici abitanti di un condominio (disastrato) della Napoli del dopoguerra. Non v’è azzardo nell’immaginarlo canovaccio esemplare di una simil- beckettiana pièce scaturita dalla comune reclusione del Covid…

-Presagio del falso benessere e dell’uomo ‘smarrito’. Che coincide con il trascorrere (fine anni cinquanta) dagli ‘anni difficili’ a quella dello strombazzato, ingannevole, vessatorio boom economico (cui solo le classi impiegatizie ebbero realmente accesso). Pasquale Lojacono, afflitto ed ingenuo protagonista di “Questi fantasmi” sa di essere un escluso, un penultimo sul crinale della retrocessone definitiva. Ma è un uomo innamorato – e di quell’amore che ti rende credulone, vulnerabile, esposto alla pubblica compassione. Consapevole che “senza renari” sei un nonnulla mescolato ad un bel niente – ma soprattutto intimorito dal non poter garantire alla bella, ambiziosa moglie quel tenore di vita che “ella si merita”- convincerà se stesso che l’improvviso ben di Dio piovutogli in casa sia un dono degli ‘spiriti benigni’ (pullulanti la lugubre magione ottenuta in comodato d’uso) e non l’elargizione per ‘corruttela’ del facoltoso amante della signora, che s’insinua in camera matrimoniale, tremebondo e passionale (con una disgraziata famiglia alle calcagna), con il silenzio-assenso del medesimo Lojacono (cui il guardaportone del tetro palazzo… poveri contro poveri….riserva il più sopraffino scherno e disprezzo).

Ad appendice di “Questi fantasmi” è consigliabile la riproposizione di “Sabato, domenica lunedi” (scritta e rappresentata ad inizio degli anni sessanta) e de “Gli esami non finiscono mai” (ultima pièce ‘tradizionale’ del repertorio edoardiano, datata 1973) a dimostrazione di quanto, per Eduardo, fosse doloroso, tangibile, ineludibile ‘l’equivoco’ del “dover campàre” per convenzioni diffuse: tanto in coppia quanto in famiglia, a riprova della famigerata misantropia che (vera o falsa che fosse) accompagnò il suo umano tragitto (“Gelo e rigore … gelo e rigore …ho vissuto di questo, ed è questo che mi sono imposto per potere lavorare ”- confessava in pubblico poco prima della morte) e che, in generale, sembra collocare la sua figura in una sorta di ‘eterno presente’ tribolato sia nelle peripezie materiali, sia dai turbamenti di un’anima ‘sempre in pena’ .

Un Eduardo che, se si esclude l’apprendistato del Teatro Umoristico de "I De Filippo” (con Titina e Peppino) si stenta ad immaginare bambinello e Peppeniello nella rappresentazione di “Miserie e nobiltà” del 1904 accanto a Scarpetta, suo padre naturale; o giovane autore esordiente in “Farmacia di turno”, cui fecero seguito (con determinazione e fatica) “Ho fatto un guaio? Riparerò”, “Ditegli sempre di si” e la rivista “Pulcinella, principe di un sogno” (scritta con Mario Mancini).

In ogni caso, la maschera dell’interprete sempre smunta e segaligna, la sua prossemica macilenta, esitante, ma perentoria lo rendono precocemente ‘anziano’, ponderato, raisonneur di un “assurdo” ante litteram: come se lo steso Eduardo (almeno scenicamente, come lo immaginarono De Sica, Marotta e Zavattini nel personaggio di Don Ersilio Miccio in “L’oro di Napoli”) si fosse privato o non fosse incline ad intemperanze, esuberanze, grandi ‘battaglie’ tipiche della giovinezza. E che i suoi rapporti (svezzamento esistenziale e culturale) con Bracco, Di Giacomo, Viviani lo avessero come preservato da ogni cedimento al tardo romanticismo e ai fasti irredentisti dell’epoca in cui gli tocco vivere (nato, appunto, a inizio ‘900 e vissuto, tra mille asperità di arte di vita, sino al 1984). Probabilmente, caratterialmente il ‘meno napoletano’ (secondo iconografie e stereotipi umorali) tra i ‘grandi napoletani’ della sua generazione e di tutto il secolo scorso. Sempre ‘uguale a se stesso’ ( mai però ingabbiato) sia nei ruoli del reduce Gennaro (con famiglia traviata dalla borsa nera) sia in quelli della tarda maturità, dal Don Ersilio Miccio ‘professore di pernacchia e violino’ in “L’oro di Napoli” al padre senza moglie dello ‘sbandato’ Alberto Sordi in “Tutti a casa”. Peculiarità, queste ultime, che meriterebbero un approfondimento a parte, considerando in tanti la drammaturgia post bellica di De Filippo ‘compagna di strada’, sponda teatrale (unitamente alla ristretta, dimenticata produzione di Leopoldo Trieste) della stagione neorealista del cinema italiano. Cui Eduardo aderì su commissione, traducendo per lo schermo, senza infamia né lode, alcune sue commedie degli anni quaranta (fu suo merito, però, avere offerto a Renato Rascel il sulfureo ruolo di Lojacono in “Questi fantasmi”, versione gabbia di matti in stile Bragaglia), e poi formulando due chicche (di esplicito gusto zavattiniano e fellliniano) quali “Napoletani e Milano del 1953, affiancato da Anna Maria Ferrero e Vittorio Sanipoli, e “Fortunella” del 1957, protagonista Giulietta Masina, con Franca Marzi, Alberto Sordi e Carlo Dapporto.

Di ritorno a teatro, Eduardo si afferma infine quale ‘scudiero’ premuroso ma eterodosso di un Pirandello (funambolo di un intelletto colto,capzioso, inflattivo) che egli acciuffa dagli ‘astratti furori’ dei troppi sofismi a rischio di farsi ‘maniera’ (le sue interpretazioni de “La patente” e “Il piacere dell’onestà” sono ancora da manuale), cui egli applica il metodo delle “Bugie con le gambe lunghe”. Quindi dirottando i filosofemi, gli equivoci esiziali ed umanitari dell’Agrigentino in una piccola, crepitante epopea di creature marginali sia nella povertà materiale, sia nella spocchia dei gradassi. L’equivoco, la malafede, l’afa e il “malinteso” del vivere (poi teorizzato da Camus), rivisitati dall’indagine edoardiana, impongono uno spirito d’osservazione colmo di pause e minimalismi, alludenti ad una atavica, ontologica sofferenza della condizione umana soverchiata dalle convenzioni farisaiche e dalla forzata relegazione dei ‘giusti’ alla categoria dei ‘vinti’. Senza la consolazione di fasulle, mistificanti speranze- da malafede in ‘fondo tunnel’… chi all’arrembaggio del tirare a campare, chi ad arrancare senza mai riuscirci.

Ps. Per correttezza, precisiamo che lo scritto odierno elabora ed aggiorna un contributo di Angelo Pizzuto redatto nel 2014